本記事は、E資格チャレンジにおいて2024年度まで講座提供を行っていた事業者が作成したカリキュラムを受講し、E資格に合格された方へのインタビューです。

2025年度より、講座の提供事業者・カリキュラム内容は変更となっております。

また、合格者の方の仕事内容や所属先等については、取材当時のものです。

現在の講座内容や募集情報については、こちらのページをご確認ください。

これから先、AIは必須の知識になる

札幌医科大学

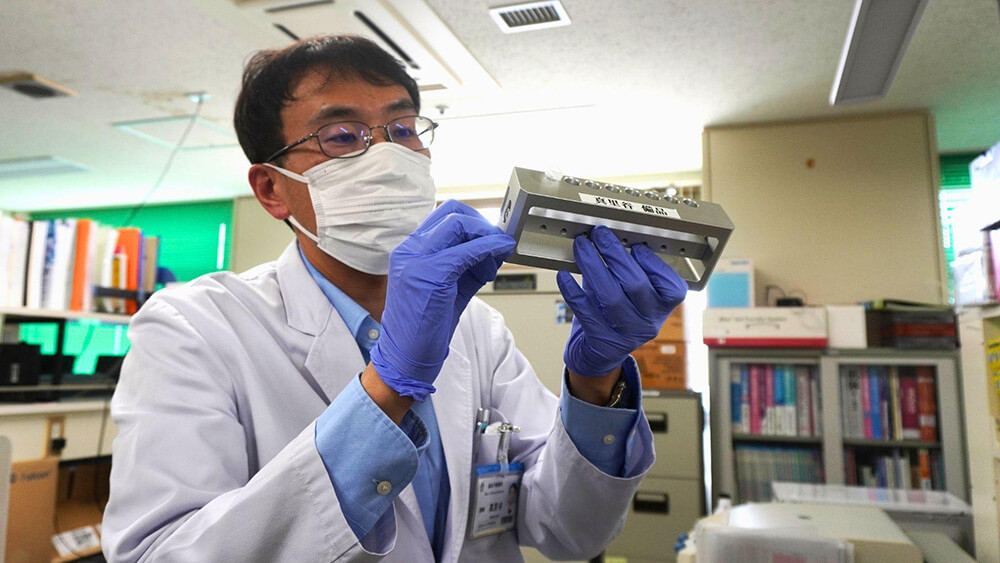

真里谷 奨さん(産婦人科専門医/臨床遺伝専門医)

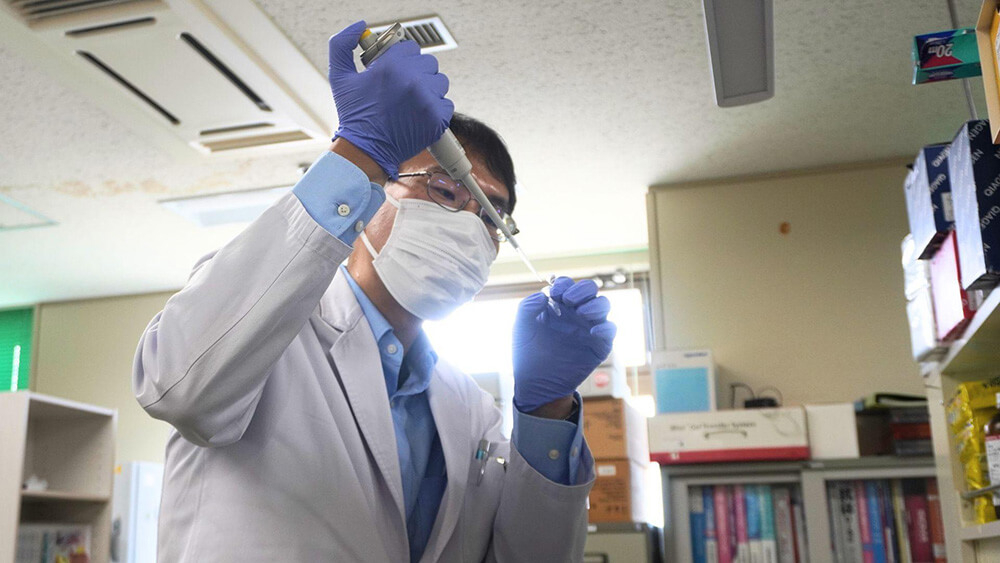

産婦人科と遺伝子診療科に在籍、さらに北海道がんセンターにも勤務するなど、医療現場の最前線で多忙な日々を送る真里谷さん。診療や研究の場面だけでなく、学生の指導にも向き合う中で「AIをもっと深く学ぶ必要がある」と感じ、2024年度の「E資格チャレンジ」に挑戦。見事資格を手にしました。

「新たな診療支援システムの共同開発を、企業や他大学と進めていくうえで大きな糧となる経験でした」と語る真里谷さんに、受講のきっかけから学習の工夫、資格取得後の環境の変化まで詳しく聞きました。

知らないままでいたくなかった

–「E資格チャレンジ」を受講したきっかけを教えてください。

AIに興味を持ったのは、2018年の学会で産科領域での活用事例を聞いたことがきっかけでした。医療現場における可能性の大きさに驚き、「自分の研究にも活かせるのでは」と、すぐに勉強を始めましたが、ITに関する基礎知識がなく、わからないことばかりでした。

自分一人で取り組むには限界があると感じ、知人を通じて、医用システムを専門とする公立はこだて未来大学の藤野雄一教授(2018年当時・現在は特命教授)をご紹介いただき、AIを活用した診断支援システムの共同研究をスタートしました。以降、本学の学生や企業、他大学とも連携し、複数のプロジェクトに取り組んできました。

先進的なシステム部分の開発は専門家に任せつつ、私自身は仕組みを理解すべく学習を継続。その一環でE資格を知り関心を持ちましたが、必要な学習時間や費用の面で二の足を踏んでいました。

「E資格チャレンジ」を知ったのは、札幌AIラボのメルマガで。受講費1万円という好条件に背中を押され、挑戦を決めました。

–実際受講してみて、どのような学びや気づきがありましたか?

それまでも自分なりに学習してきたつもりでしたが、体系的に学び直してみると、理解が浅かった部分や抜けていた知識がたくさんあることに気づき、勉強不足を痛感しました。

特に印象に残っているのは、プログラムの実装です。既成のライブラリを組み合わせるのではなく、ゼロからコードを書く仕様で、なかなか正解判定が得られず、心が折れそうになることもありました(笑)

それでも、数多くの課題に取り組む中で、「この処理は前の課題でも書いたな」と気づくことが増え、少しずつ「書けるようになってきた」という実感を持てるようになりました。今回の受講で、最も力がついたと感じている部分です。

構造が見えるようになったおかげで、今では新しいシステムを見ても、コードを読むだけで「だいたいこういう仕組みかな」と想像できるようになりました。

出張先でも、空き時間を逃さず学習

–学習は、どのように進めていきましたか?

最初にざっくりとスケジュールを立てたものの、実際は思うようには進みませんでした。日々の業務に追われることもあり、「いつでも学習できる」というオンライン教材の利便性に甘えて、序盤はついペースが緩んでしまって。

転機になったのは、受講開始から1ヶ月半ほど経った11月末。他の受講者の進捗を聞いて、「エンジニアの方々はやはり進みが早いな」と感じ、専門外の自分がこのままではマズいと気持ちを切り替えました。そこからは毎晩「何時間やる」と決めて学習に本腰を入れました。出張先でも空き時間を見つけて取り組み、家族に謝って正月休みも返上しました。

そのかいあって、1月上旬にはすべてのカリキュラムを完了。以降は、受講パッケージに含まれていた本番形式の模擬試験を、満点を取れるまで何度も解きました。念のため市販の問題集も購入していたのですが、結局こちらはあまり開くことはありませんでしたね。

現場と技術をつなぐ架け橋になりたい

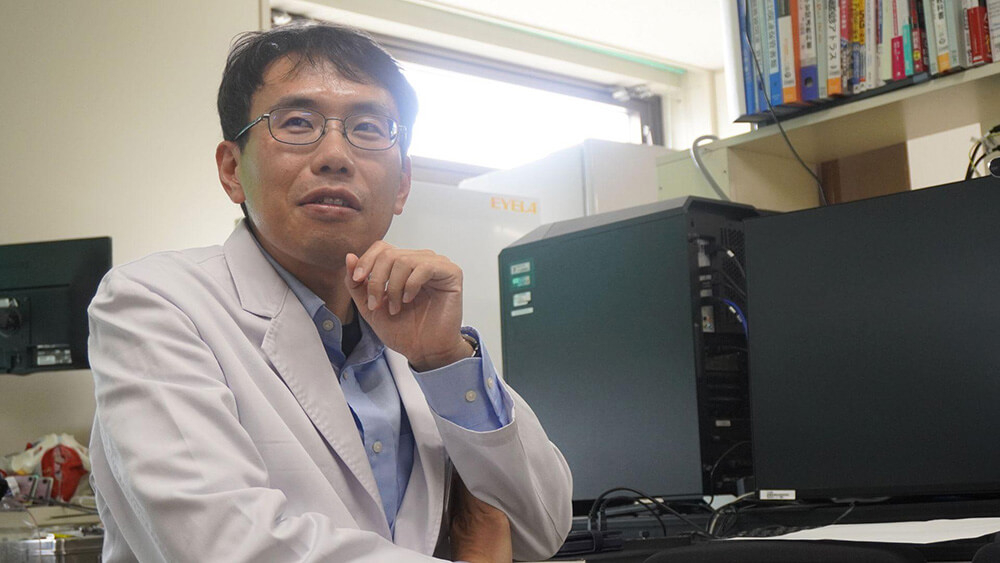

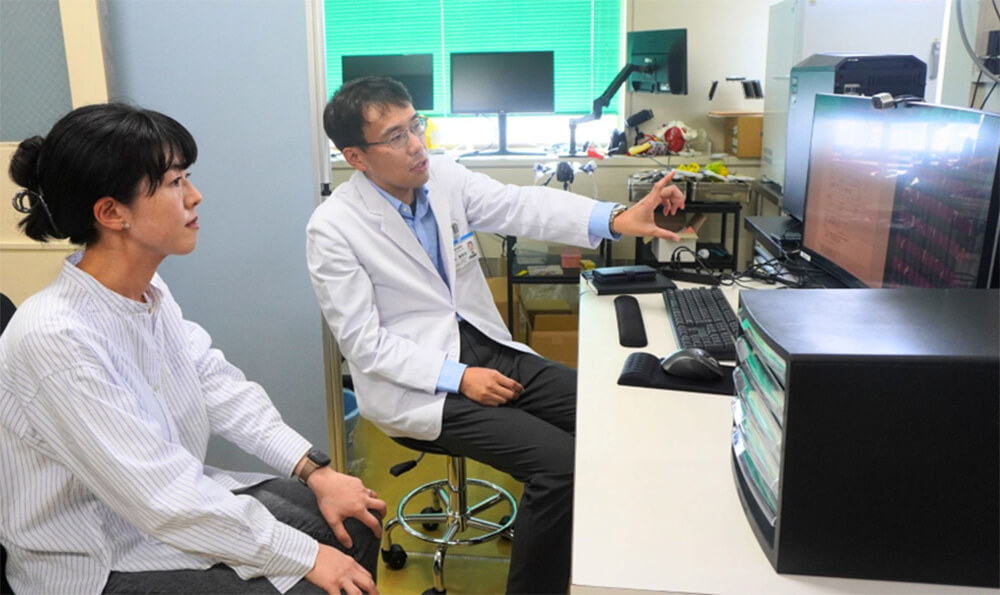

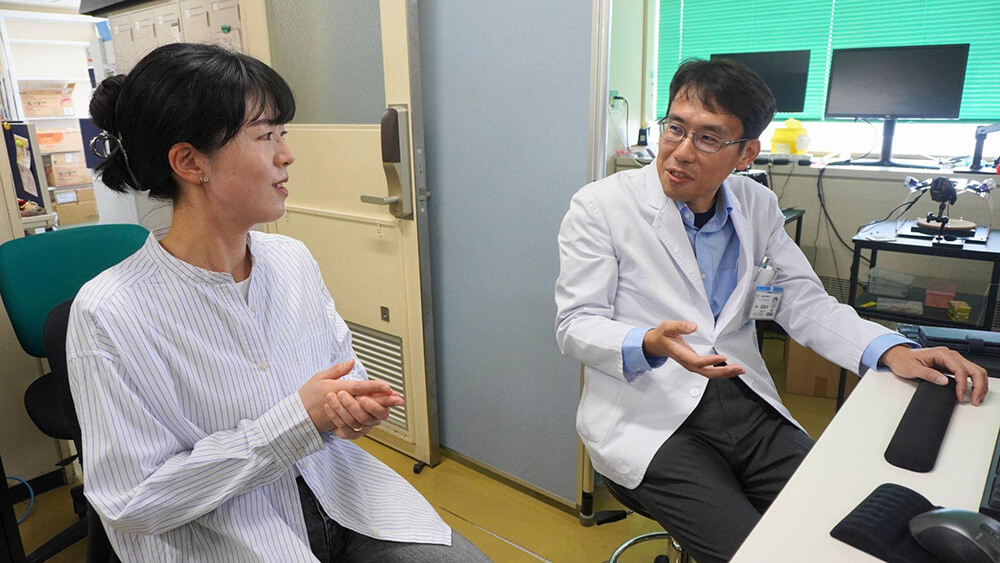

「認定遺伝カウンセラー」を目指す大学院生に、AIを活用したデータ解析の指導を行う真里谷さん

–資格取得後、どのような変化がありましたか?

学生に教えるときに、自信をもって伝えられるようになりました。また、今は学生の研究テーマに合わせた範囲での指導ですが、今後は「AIとは?」「深層学習とは?」のような、よりジェネラルなトピックについても教えられそうです。医学部で必要とされるレベルであれば十分に対応できそうです。

私自身の研究やプロジェクトで目に見える成果はまだありませんが、動き出している案件はあります。例えば、企業と連携して大規模言語モデルを扱うプロジェクトでは、以前よりも、技術的な会話にもしっかり加われるようになり、先方とのやりとりもスムーズになりました。

院生は「指導中、先生はいつも楽しそうです。遺伝子の研究が好きなんだなって」と話してくれました。

–今後、どのように活かしていきたいと考えていますか?

AIとリアルタイムで対話しながら婦人科細胞診断を支援するようなシステムの開発に関わりたいと考えています。こうした技術は他分野では実用化が進んでいますので、私の専門領域にも応用できるのではと期待しています。

医用システム開発は大手企業が主導することが多いですが、現場と技術の間をつなぐ”橋渡し役”も不可欠です。私はエンジニアではありませんが、そっぽを向いたままでは、現場も技術者も理解し合えません。だからこそ、両者をつなぐ力を持ちたいと思っています。今回の受講を通じて、AIの全体像をつかみ、そうした役割を果たせる手応えが得られました。

加えて、自分自身が学ぶだけでなく、そうした人材を育てていくことも重要だと感じています。今後、現場でAIを使用するケースは増えていくと思います。その際、誤用や過信を防ぐためにも「ネイティブに理解している人材」が必要だと思います。

–最後に、受講を検討している読者の皆さんにメッセージをお願いします。

特に若いうち、学生のうちにこうした学びに触れられたら、それだけで将来の選択肢が広がるんじゃないかと想像しています。

本州の大学では、情報系以外の学部でも、Pythonの勉強会や、統計解析やデータ解析に特化したR言語の授業があり、医学部の学生も当たり前のように参加していると聞きます。

北海道でも、こうした学びの機会がもっと広がってほしいですね。私自身も、今後、何かの力になれたらうれしいです。

取材・文:にの瀬

編集:Sitakke編集部