2025.08.07

イベントレポート

「札幌AI道場・第4期」開設式(キックオフイベント)

※札幌AI道場・第4期の詳細については、こちらからご確認いただけます。

1.イベント概要

【日時】2025年7月7日(月)16:30~19:45

【会場】札幌市民交流プラザ2階 SCARTSスタジオ1・2(札幌市中央区北1西1)

2.開会挨拶

冒頭、札幌市の加藤副市長が開催の挨拶を行い、札幌AI道場における実証により、積雪寒冷地特有の課題もAIにより解決できる可能性があることに対する期待やデジタル人材育成に関する今後の抱負、道場への参加を呼びかけました。

―積雪寒冷地である札幌市ならではの課題もAIを活用することで解決できる可能性があることに強く期待している。「E資格チャレンジ」による基礎知識の習得と、「札幌AI道場」による実践的な課題解決力の習得による相乗効果を図ることで、札幌はもとより北海道全体のデジタル人材の育成に貢献していきたい。

3.基調講演

続いて、道場最高師範の川村 秀憲氏(札幌AIラボ ラボ長 / 北海道大学大学院情報科学研究院 教授)による基調講演「AI vs 人間」から「AI + 人間」へ~変わる人工知能との付き合い方」が行われ、AIの進化と、それに伴う人間の役割や教育の在り方について語られました。

―インプットとアウトプットとが決まっているような仕事や、ルールが決まった仕事はAIが全て担っていく世界になっていく。一方で、AIの限界は「多目的意思決定」であり、代替不可能な存在は人間に意義がある。既存の社会的フレームにしがみつくのではなく、テクノロジーに合わせて社会的フレームの価値観をアップデートしていくことが日本社会に求められている。

4.道場解説

道場の総師範である中村 拓哉氏(札幌AIラボ 事務局長 / 株式会社調和技研 代表取締役)からは、道場の目的や今期の取組、北海道のみならず、全国の教育現場に拡がるAI道場の事例紹介等について解説いただきました。

―AI道場で育成された人材が企業とともに開発プロジェクトに参加し、教育成果が実案件への直結する「実装フェーズへの移行」は国内でも前例のない地域主導型モデル。

―AI道場とE資格チャレンジのシナジー効果で、理論と実践を備えた心材を持続的に輩出する仕組みが確立されると考えている。

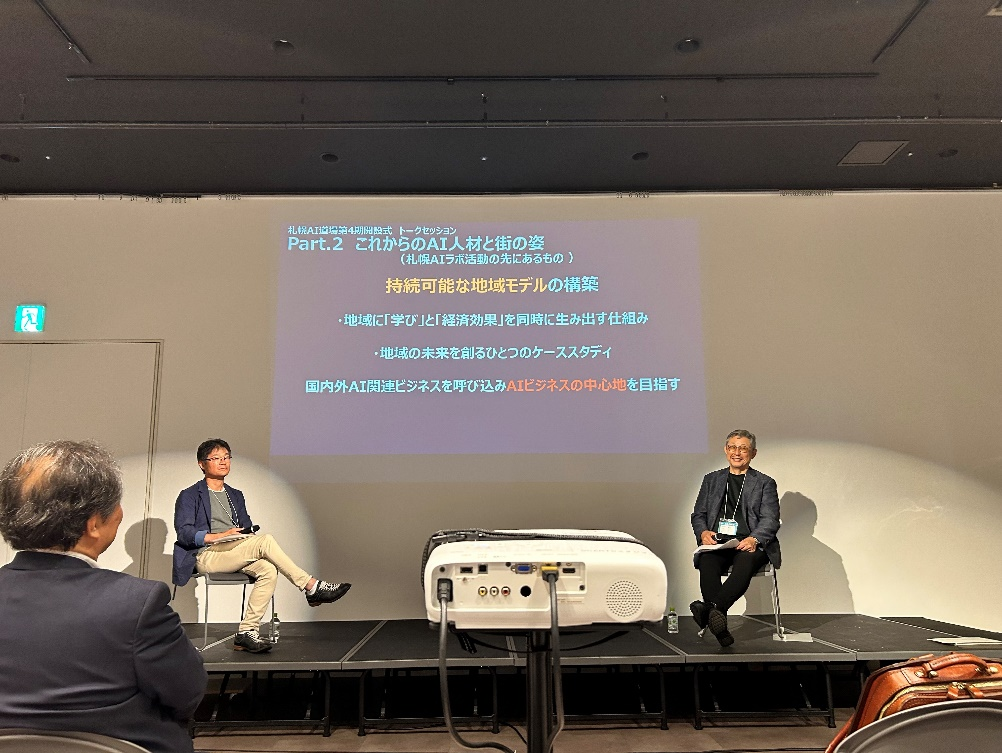

5.クロストークセッション

道場最高師範の川村 秀憲氏(札幌AIラボ ラボ長 / 北海道大学大学院情報科学研究院 教授)、道場総師範の中村 拓哉氏、に登壇いただき、これまでの札幌AIラボの取組を振り返りながら、地域課題へのAI活用や「Sapporo AI Collaboration Hub(SACH)の構想、「学び」と「経済効果」を同時に生み出す持続可能な地域モデルの構築についてお話しいただきました。

―このような取組は社会ニーズに合致しないと続かない。皆さんの協力で、イベントやコミュニティがここまで育ったのはありがたいこと。受け身で学ぶだけでなく、身近な課題に手を動かして取り組む場を作ることが重要。これはネットや動画では代替できない価値だと思う。(川村氏)

―ChatGPTが登場した時は衝撃的だったが、逆にそれを活用した相談が増え、今では人手が足りないほど。地域に最適化されたAIのニーズはまだまだある。例えば農業の現場での在庫管理など、GoogleやMicrosoftが手を出さないような課題こそ我々が取り組むべき領域。(中村)

―AIは色々なスケールで研究・ビジネスが進んでいるが、札幌から世界を目指すAIを作るのは狙ってできることではない。一方で、地域の課題を地域の人材で解決していくのはニーズがあり、エコシステムを構築するのが重要。SACHのシステムも大事だが、AIを学ぶことが個人の待遇や報酬に結びつく仕組みがなければ、学びは広がらないため、学んだ人材を高く評価する社会が必要。(川村)

―AI道場から実案件につながる事例が出てきている。1社ではできないことを、複数社で連携して取り組むモデルを作っていきたい。SACHの構想も、きちんと経済効果を埋めるような仕組みとすることが重要。(中村)

6.最後に

札幌AI道場・第4期の成果については、2026年3月開催予定の成果発表会で公表させていただきます。

また、札幌AIラボでは、JDLAが主催するAIエンジニア認定資格取得を目指した「E資格チャレンジ」の実施も予定しております。

※詳細はこちら

AI技術の社会実装を先導する都市「さっぽろ」の実現に向けて、引き続きご協力をお願いします。